Das Herz vieler feministischer Gleichstellungsforderungen liegt in der Annahme, daß die Geschlechtergleichheit bei der Auszählung von Ämtern, Chancen oder Ressourcen inkompatibel sei mit der Annahme einer völligen Gleichheit der Geschlechter. Wir geben in diesem post ein einfaches Argument dafür, daß diese Annahme falsch ist. Wir zeigen weiter, daß deshalb viele – aber nicht alle – Auszählungsungleichheiten gesellschaftlicher Güter in Bezug auf Geschlechter nicht auf Geschlechterprivilegien zurückgeführt werden können. Frauenquoten herkömmlichen designs verletzen daher in der Regel die Chancengleichheit und eine Geschlechtergleichheit bei Auszählung deutet sogar eher auf einen unfairen Auswahlprozeß beim Zugang zu Ämtern, Chancen und Ressourcen hin. Ein vernünftiges post-gender design von Quoten hingegen wäre im Falle ihrer tatsächlichen Notwendigkeit dagegen kompensatorisch: Quoten erweisen sich als Mittel der Verteilungsgerechtigkeit innerhalb eines humanistischen social engineering und nicht als Mittel der persönliche Satisfaktion Einzelner oder ganzer sozialer Klassen.

| Übersicht: |  quality: good |

|---|

Die Frauenquote als Instrument der Personalpolitik bezeichnet eine an das phänomenologische Geschlecht anknüpfende Regel bei der Besetzung von hierarchisch angeordneten Positionen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, diese nach einem bestimmten Verhältnis auf die Geschlechter zu verteilen. Man spricht auch von Geschlechtergleichstellung, was daher deutlich anspruchsvoller ist als bloße Gleichberechtigung. Unter dem phänomenologischen Geschlecht verstehen wir weder das soziale noch das biologische Geschlecht, sondern dasjenige Geschlecht, welches einer Person aufgrund ihres Aussehens von der Gemeinschaft zugeordnet wird: Eine Person, die wie ein Mann aussieht (phänomenologisches Geschlecht), kann als Frau sozialisiert sein (gender) und einen Chromosomensatz XXY (sex) haben.

Von harten Quoten spricht man, wenn nur soviele Positionen an Männer wie an Frauen gehen dürfen. Von weichen Quoten spricht man, wenn auf die Hälfte aller Positionen nur Frauen kandidieren dürfen. In beiden Fällen können Positionen unbesetzt bleiben. Absolute Quoten liegen vor, wenn Frauen solange bevorzugt behandelt werden, bis der angestrebte Frauenanteil erreicht ist. Relative Quoten liegen vor, wenn bei gleicher Qualifikation eine Bewerberin einem Bewerber vorgezogen werden soll, bis ein bestimmter Frauenanteil erreicht wurde. In diesen Fällen werden alle Positionen besetzt.

Dieser post ist die gekürzte Version eines papers, das ich für Ferdinand Knauß anläßlich einer Podiumsdiskussion auf dem Messekongreß women&work geschrieben habe. Er wird einfache, aber sehr weit reichende Argumente gegen Gleichstellungsmaßnahmen und insbesondere gegen Frauenquoten eines bestimmten designs vorbringen. Dafür benutzen wir die schwächste Form einer Frauenquote, die prima facie die geringsten Begründungsschulden aufnehmen sollte:

- (F) Nach der relativen Quote für Anstellungen muß ein bestimmter Typ von hierarchischer Position bei gleicher Qualifikation unter den Bewerbern zu – say – 30% mit Frauen besetzt werden.

Die feministische Standardargumentation für (F1) ist die folgende:

- (A1) Es gibt soziale Gruppen, die, bezogen auf die Verteilung aller Positionen, innerhalb der Hierarchien von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft unterrepräsentiert sind.

- (A2) Das Phänomen, daß Frauen innerhalb von Hierarchien häufig nur gewisse untergeordnete level erreichen, bezeichnet man als gläserne Decke.

- (A3) Man nimmt an, daß die Verteilung aller für einen Aufstieg innerhalb von Hierarchien nötigen Fähigkeiten gleich ist.

- (A4) (A1) und (A2) sind dadurch zu erklären, daß es wegen (A3) zwar ausreichend aufstiegswillige und auch hinreichend qualifizierte Frauen gibt, aber Männer über den Aufstieg innerhalb der Hierarchien von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft entscheiden und sie vor allem andere Männer mit möglichst ähnlichem beruflichen Profil sowie ähnlichen Denk- und Handlungsweisen und gleichen Ansichten dafür aussuchen. Man spricht auch von old-boys-Netzwerken oder homosozialer Reproduktion.

Wir analysieren hier diese Argumentation und zeigen, daß

- (I) viele Forderung nach Gleichstellung auf einem Mißverständnis über den Zusammenhang von Ungleichheit und Ungleichheit beruhen, weil sie von unrealistischen Verteilungsannahmen sozialer Phänomene ausgehen.

- (II) die Behauptungen (A1)-(A3) zur Begründung von (F) nicht ausreichen und hinter (A4) eine unbegründete und zugleich logisch bedenkliche ad-hoc-Annahme steckt, die auch im Fall ihrer Wahrheit (F) niemals begründen könnte.

Der post endet mit der Diskussion um Adäquatheitsbedingungen für ein design von Quoten für soziale Klassen. Erst diese Diskussion macht deutlich, wo die Fehler feministischer Quoten liegen und inwiefern Quoten ein akzeptables Mittel eines humanistischen social engineering in einer post-gender Gesellschaft sein können.

Rekonstruktion der feministischen Standardargumentation

Was besagt eigentlich (A1)? Wenn behauptet wird, daß es soziale Gruppen gibt, die, bezogen auf die Verteilung aller Positionen, innerhalb der Hierarchien von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft unterrepräsentiert sind, dann wird implizit angenommen, daß die hierarchische Anordnung kollektiver Zusammenarbeit wenigstens weit verbreitet ist, daß durch sie Herrschaft von sozialen Klassen über soziale Klassen ausgeübt wird und daß diese Herrschaft rechtfertigungsbedürfig ist.

- (1) Von Herrschaft kann man nur sprechen, wo Entscheidungen gefällt werden, die nicht vollständig durch Sachzwänge vorgeschrieben sind: Wo alle Menschen nur tun, was nötig ist, ordnen sie sich in gleicher Weise unter äußere Zwänge unter und jegliche Repräsentation ist überflüssig, weil die Identität der entscheidenden Personen ja ohnehin keinen Unterschied macht.

Wenn es nun Hierarchien von Gesellschaft und Wirtschaft gibt, dann werden sie offenbar nicht durch Wahlen besetzt. Ist damit aber die Besetzung der Hierarchiestufen eine Frage der Repräsentation, die aus Gründen der Gerechtgkeit und daher der Gleichheit dem Klassenproporz der Repräsentierten entsprechen muß?

- (2) Natürlich gibt es in Wirtschaft und Gesellschaft keinerlei Parlament, von dessen Gesetzen man eine demokratische Legitimation von Entscheidungen durch geeignete Begründung ableiten könnte. An Stelle einer abgeleiteten Begründung tritt aber offenbar die Partizipationsentscheidung jedes Einzelnen an bestehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen: Die Grundrechte sorgen dafür, daß jeder seine eigenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationsformen aufbauen kann, so daß (A1) nicht mehr anwendbar ist.

Die Folge ist, daß (A1) nur noch dann Sinn macht, wenn man annimmt, daß es für die Entscheidungen der hierarchisch Höherstehenden kaum Begründungen gibt, die Legitimation von der eigenen Partizipations-entscheidung ableiten, und ausreichend viele Entscheidungen in diesem Sinne willkürlich sind. Und die Gefahr schädlicher Auswirkungen von Willkür oder gar Egoismus verringert man tatsächlich, indem man Vertreter derjenigen sozialen Klassen in die Hierarchien schickt, die mit einem selbst wenigstens die Interessen der gemeinsamen sozialen Klasse teilt. Also:

- (A1) ist eine empirische Aussage, die die Existenz einer wahlfreien, ständischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik behauptet, in der willkürliche Entscheidungen getroffen werden. Weiter wird angenommen, daß man sich gegen Willkür am Besten durch Repräsentation nach dem Klassenproporz der Repräsentierten schützen kann.

Die empirische Behauptung (A2) werden wir ohne Umschweife wie folgt paraphrasieren:

- (A2) besagt, daß die Angehörigen verschiedener sozialer Klassen denselben Willen haben, innerhalb von Hierarchien aufzusteigen, daß sie dieselben Fähigkeiten dazu haben und das die dabei denselben Einsatz und dieselbe Opferbereitschaft bei der Erreichung ihrer Ziele an den Tag legen, aber am Fortkommen gehindert werden.

Das ist Feminismen gegenüber nicht unfair, denn wir haben (A2) lediglich verstärkt und so umfomuliert, daß (A2) in feministischer Lesart besser zu (A1) paßt.

Was (A3) besagt, liegt hingegen nicht sofort auf der Hand: Unnötigerweise diskutieren Feministen und Maskulisten zu diesem Punkt oft Studien über die biologische Ausstattung der Geschlechter. Doch eigentlich kommt es im Zeitpunkt einer Konkurrenz der Geschlechter z.B. um eine Position in einer Hierarchie darauf an, was man bis zu diesem Zeitpunkt aus diesen Voraussetzungen durch eigene Anstrengung gemacht hat.

- (3) Denn biologische Anlagen verdonnern nicht zu lebenslangen, harten Determinismen für jedes einzelne Individuum in gleicher Weise und in jedem Zeitpunkt, sondern man kann sie ausbauen oder verkümmern lassen: Das Zölibat z.B. mag nicht leicht sein, aber es gibt Leute, die die Ausübung ihres Geschlechtstriebes unterlassen, bis er verkümmert. Und eine ungeschulte Intelligenz leistet bedeutend weniger als sie es nach jahrelanger akademischer Geißelung tut.

Die zweite Hürde bei der inhaltlichen Rekonstruktion von (A3) ist die Analyse des Gleichheitsbegriffes. Damit haben Feministen notorisch Schwierigkeiten.

Eine Frauenquote, die am phänomenologischen oder biologischen Geschlecht ansetzt, ist insofern sexistisch, als sie einen beliebig vorgegeben Vertreter einer sozialen Klasse für die in feministischer Sicht vorliegenden Verfehlungen vieler Mitglieder derselben sozialen Klasse haften läßt. Übersetzt man diesen Sexismus in eine probabilistische Sprache, dann bedeutet „Gleichheit von Fähigkeiten“, daß alle in (A3) relevanten Fähigkeiten gleichverteilt sind über die gemeinsame Klasse der Männer und Frauen. In der Realität gibt es solche Gleichverteilungen natürlich nicht:

- (4) Die in (A3) relevanten Fähigkeiten sind Zufallsvariable soziologischer Provenienz, die im einfachsten Fall durch Kombination statistisch von einander unabhängiger Zufallsvariable. Für diesen Fall folgt allein aus strukturellen Gründen mit dem zentralen Grenzwertsatz, daß annähernd eine Normalverteilung vorliegt, da aus diesem Theorem folgt, daß die Verteilung einer Summe von Zufallsvariablen einer Normalverteilung ähnlicher ist als die einzelnen Verteilungen der summierten Zufallsvariablen. Zufallsvariable, die statistisch abhängig sind von anderen Zufallsvariablen, sind trivialerweise noch viel weniger gleichverteilt.

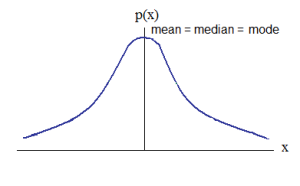

Wenn man das eingesehen hat, besteht die letzte Hürde beim Verständnis von (A3) in der Frage nach der Form, insbesondere der Symmetrie der Verteilungen von geschlechterspezifischen Fähigkeiten. Mathematiker benutzen zur Charakterisierung der Verteilungsform z.B. die Momente einer Verteilung. Wir brauchen hier lediglich ein Beispiel:

|

|

|---|

In unserem Beispiel wird die symmetrische Verteilung schon dadurch charakterisiert, daß der Mittelwert mit der Mode zusammenfällt. Bei asymmetrischen Verteilungen ist das nicht so. Sagt nun (A3) etwas aus über die Verteilungsform?

- (5) Aus (A1) wissen wir, daß es Feministen um ein Machtgleichgewicht zwischen den sozialen Klassen der Geschlechter mit den Mitteln von Hierarchien geht. Daher benutzen sie klassenweite Maße der Gleichheit, um das Machtverhältnis zweier vorgegebener Klassen zu erschließen, ohne sich um die Verteilung von Merkmalen innerhalb von sozialen Klassen kümmern zu müssen. Soziale Klassen mit nur einem Element z.B. dem Repräsentanten einer Gleichverteilung sind zudem in allen Feminismen der dritten feministischen Welle nicht zugelassen, da die dritte feministische Welle aus der Tatsache entstand, daß Fraueninteressen mit Frauen, die nur als Angehörige einer sozialen Klasse betrachtet werden, aufgrund ihrer Diversität nicht adäquat gefördert und zur Geltung gebracht werden können. Entsprechend wird eine essentialistische Vorstellung einer universell-gültigen, weiblichen Identität, wie er in der zweiten Welle noch propagiert wurde, abgelehnt. Die Folge davon ist, daß es in allen Feminismen immer eine klasseninterne Variation eines Merkmals, aber nur klassenweite Maße der Gleichheit gibt.

Diese klasseninterne Variation von Merkmalen ist Feminismen unter dem Namen „Intersektionalität“ auch bekannt und es wird zugestimmt, daß die Mitgliedschaft in sozialen Klassen mit verschiedenen Privilegien ein Problem ist. Folglich ist bis zu diesem Punkt des postes nichts geschehen oder behauptet worden, dem Feminismen nicht zustimmen. Kennen Feminismen aber nur klassenweite Gleichheitsmaße, dann verlangen sie keine Verteilungs-symmetrie von Merkmalen innerhalb derselben Geschlechterklasse und (A3) muß folglich präzisiert und etwas abgeschwächt werden. Also:

- Nach (A3) ist die Verteilung aller Merkmale, die für den Aufstieg in Hierarchien relevant ist, so beschaffen, daß in Bezug auf Auszählung eines gesellschaftlichen Gutes über dem Merkmal der Geschlechter Gleichheit besteht.

Auszählungsgleichheit bedeutet also nicht, daß die Form einer Verteilung über dem Merkmal des Geschlechtes symmetrisch ist, sondern nur, daß unabhängig von der Form der Verteilung gleichviele Männer und Frauen betroffen, gemeint, berechtigt oder begünstigt sind.

- Nehmen wir einmal an, daß (A1)-(A3) wahr sind. Brauchen wir dann eigentlich noch (A4) zur Begründung einer Frauenquote? Können wir nicht aus Ungleichheit direkt Ungleichbehandlung erschließen?

Wir zeigen jetzt durch die Konstruktion von geeigneten Beispielen, daß das schon wegen (5) überraschenderweise nicht geht: (A1)-(A3) reichen daher nicht zur Begründung einer Frauenquote aus.

Schließen auf die beste Erklärung

Wir konstruieren diese Beispiele unter Beachtung der folgenden Bedingung:

- (U) Derjenige Akteur, der über den Aufstieg der Bewerber auf die nächste Hierarchiestufe entscheidet, ist vollständig unparteiisch, d.h. er wählt aus den gleichqualifizierten Bewerbern gemäß einer Gleichverteilung aus. Dies entspricht den Forderungen der Quotenbefürworter.

Nehmen wir deshalb, ohne Allgemeinheit der Argumentation beschränken zu müssen, an, daß PF die Verteilung eines Merkmals X über die Frauen eine symmetrische Normalverteilung und PM die symmetrische t-Verteilung der Zufallsvariblen X mit mehreren Freiheitsgraden für die Männer ist.

- (C1) Dann ist (4) erfüllt. Werden PM und PF mit Hilfe gleich vieler Männer und Frauen z.B. je 1000 gebildet, dann bedeutet die schmalere Form von PF, daß die Masse der Frauen sich mehr um den Mittelwert konzentriert, die Masse der Männer aber mehr in den Ausläufern von PM liegt. Mathematiker sprechen bei PM von heavy tails. Werden nun nur die Besten, d.h. alle Leute mit einer Merkmalsausprägung t<X z.B. zur Bewerbung auf – sagen wir – 10 Stellen eingeladen, dann sind das allein aus mathematischen Gründen absolut gezählt weniger Frauen als Männer. (U) ohne Frauenquote sorgt dann dafür, daß sich der Geschlechterproporz unter den Bewerbern auch genau so in der Stellenbesetzung niederschlägt: Auszählungsungleichheit liegt vor.

Feministen werden nun argumentieren, daß (C1) und damit heavy tails nicht möglich sind, wenn nicht vorher bereits gegen das Gleichheitsbehandlungsgebot verstoßen wurde. Doch auch das ist falsch, denn nicht nur heavy tails, sondern sogar asymmetrische Verteilungen sind möglich.

Mit den obigen Abkürzungen nehmen wir – wieder ohne Beschränkung der Allgemeinheit – an, daß PM und PF von verschiedener asymmetrischer Form sind. Dann können sie dennoch z.B. denselben Mittelwert haben – wir nehmen genau dies hier an – und daher als gleich i.S. eines beliebig vorgegebenen Feminismus gelten.

- (C2) Stellen wir uns nun ein weiteres soiziologisches Merkmal Y vor, dessen Verteilung PY von der Form von PM bzw. PF in derselben Weise abhängt. Auch für Y soll nach (A3) Auszählungsgleichheit bestehen. Um die bedingte Verteilung PY aus PM und PF zu errechnen, gibt es zwei Möglichkeiten: Die Definition bedingter Wahrscheinlichkeit und den Satz von Bayes. In beiden Fällen ist es nicht möglich, daß PY, beschränkt auf Männer, dieselbe Form hat, wie PY, die auf Frauen beschränkt wurde. Denn anders als z.B. das Skalarprodukt, das für zwei beliebig vorgegebene Vektoren v und w in euklidischen Räumen immer die orthogonale Projektion von v auf w zurückliefert, macht weder die Definition bedingter Wahrscheinlichkeit noch der Satz von Bayes aus zwei beliebig vorgegebenen asymmetrischen Verteilungen immer dieselbe Verteilung. Denn erstens gibt es für keine der bei beiden die für eine Formkorrektur von Verteilungen nötigen Struktureigenschaften und zweitens wäre es eine recht absurde Mathematik, wenn alle Verteilungen, die von irgendwelchen anderen Verteilungen abhängig sind, DESHALB untereinander gleich wären. Insbesondere kann PY damit nicht symmetrisch sein. Werden nun wieder nur die Besten, d.h. alle Leute mit einer Merkmalsausprägung t<X z.B. zur Bewerbung auf – sagen wir – 10 Stellen eingeladen, dann sind das allein aus mathematischen Gründen absolut gezählt weniger Frauen als Männer. Und (U) ohne Frauenquote sorgt dann dafür, daß sich der Geschlechterproporz unter den Bewerbern auch genau so in der Stellenbesetzung niederschlägt.

Höchstens bei symmetrischen Verteilungen PM und PF könnte das mal anders sein, aber die Forderung nach symmetrischen Verteilungen von Merkmalen über sozialen Klassen kann wegen (5) feministisch nicht begründet werden.

- (6) Insbesondere ist die Intuition, daß sich Unterschiede innerhalb eines Geschlechtes „rausmitteln“ nur bei symmetrischen Verteilungen korrekt. Eine Folge davon ist, daß sich feministische Argumentationen zu Quoten generell nicht einfach auf die Betrachtung von Mittelwerten beschränken können, wenn sie Geschlechterunterschiede diskutieren.

Also: Es ist nicht möglich – gewissermaßen im Wege des Schlusses auf die beste Erklärung – aus einem Aus- zählungsungleichgewicht in Bezug auf die Geschlechter bei einem Merkmal oder einem gesellschaftlichen Gut auf die Verletzung irgendeines Gleichbehandlungsgebotes zu schließen. Daraus folgt:

- (7) Die Wahrheit von (A1)-(A3) sagt nichts aus über die Wahrheit von (A4).

Mit anderen Worten: Daß wir einen geringeren Anteil von Frauen z.B. bei Führungspositionen beobachten, sagt nicht das Geringste aus über frauenfeindliche old-boys-Netzwerke in irgendwelchen Hierarchien. Das Vorkommen von in Bezug auf Geschlechter asymmetrischen Ausgangsverteilungen wird aber in der Realität durch eine Vielzahl von Zufällen nahezu garantiert:

- (8) Man braucht sich nur vorzustellen, daß die Bewerber um eine Stelle in ihre Entscheidung für eine Bewerbung Präferenzen einfließen lassen, die mit ihrem potentiellen Erfolg auf dieser Stelle nicht das Geringste zu tun haben. Dazu zählen z.B. die moralische Reputation der Firma, die Umweltverträglichkeit der Produkte, die Lage des Firmengebäudes im Grünen oder die Ästhetik des Firmengebäudes, die Anzahl der bei dieser Firma bereits arbeitenden Freunde oder natürlich auch das Geschlechterverhältnis selbst. Den einen Frauen ist das eine wichtig, den anderen Frauen anderes – und bei den Männern ganz analog.

In der Realität lassen sich noch viele weitere Faktoren finden, die bei der Entscheidung für die Dynamik eines Lebensweges, dessen Ergebnis z.B. ein Aufsichtsratsposten ist oder eben nicht ist, eine Rolle spielen, die aber überhaupt nichts mit einem voraussagbaren Erfolg eines Geschlechtes auf dieser Position zu tun haben.

- (9) Die Folge ist, daß wir nun wissen, daß asymmetrische Verteilungen bei Bewerbungen um Ämter, Chancen und Ressourcen auch ohne angeblich aufoktruierte Geschlechterrollen nicht vermeidbar sind und ein fairer Auswahlprozeß sorgt dann dafür, daß sich dieser ungleiche Klassenproporz auch überall niederschlägt.

Mit anderen Worten: Das Geschlecht spielt für viele – aber nicht unbedingt für alle – beobachtbaren Auszählungs-ungleichheiten zwischen den Geschlechtern überhaupt gar keine Rolle.

- (10) Eine flächendeckende Rolle kann das Geschlecht höchstens für die Größe der Auszählungs-ungleichheiten spielen. Dafür müssen wir aber erst einmal wissen, daß das Geschlecht in Auswahlprozessen überhaupt einen Unterschied macht. Wir diskutieren diese Möglichkeit im nächsten Abschnitt.

Gleichheiten unter den Geschlechtern deuten damit eher auf einen unfairen Auswahlprozeß beim Zugang zu Ämtern, Chancen und Ressourcen hin – z.B. auf Frauenquoten der Art (F). Also:

- (11) Mit (A1)-(A3) alleine kann kein Feminismus in punkto Frauenquoten etwas ausrichten. (A4) wird für die Begründung von Frauenquoten gebraucht.

(A4) braucht wegen (7) aber seinerseits eine eigene Begründung, wenn man noch mal (A1)-(A3) betrachtet:

- (12) In (A2) werden Auszählungungleichheiten zu Lasten der Frauen festgestellt, z.B. bei Frauen in Führungspositionen. Was (A2) aber nicht feststellt, ist, daß das Geschlecht der Grund oder die Ursache für diese Auszählungungleichheit ist. Für (A2) ist die Hypthose, daß das Geschlecht wesentlich ist bei der Besetzung von Hierarchien, wegen (9) klarerweise Spekulation. Für (A1) gilt das analog und (A3) behauptet ja nur eine spezielle Geschlechtergleichheit: Es ist in keiner Weise davon die Rede, daß das Geschlecht für irgendwas der Grund oder die Ursache ist. Folglich kann (A1)-(A3) von (A4) nicht als Beleg dafür benutzt werden, daß es wahr ist, daß die Entstehung der Auszählungsungleichheit auf das Geschlecht zurückzuführen ist.

Doch genau eine Behauptung dieser Art ist für die Begründung einer Frauenquote wegen (11) unerläßlich – wenn wir einmal zugunsten von Feminismen annehmen wollen, daß (A1)-(A3) wahr sind. Und niemand kann abstreiten, daß darin ein gewaltiges Problem für die Begründung von Frauenquoten jedweder Form liegt. Irgendwie muß (A4) hier eine Lösung parat haben.

Absurde Welten – exakt vorhergesagt und trotzdem nichts verstanden

Mit (A4) geht es endlich ans Eingemachte aller Feminismen. Es fällt sofort auf, daß (A4) im Wesentlichen nur das wiederholt, was in den empirischen Aussagen (A1)-(A3) ohnehin entweder implizit unterstellt oder explizit gesagt wird. Die expliziten Unterschiede zwischen (A1)-(A3) und (A4) sind nur Folgende:

- (13) Die Behauptung (A4) ergänzt (A2) um einen Grund für die gläserne Decke: die old-boys-Netzwerke.

(13) suggeriert, daß (A4) liefert, was in (12) gebraucht wird. Aber stimmt das mit den old-boys-Netzwerken denn auch? Offenbar nicht: Zwar beansprucht (A4) eine Begründung für eine Frauenquote zu geben, doch de facto bringt (A4) NUR Probleme mit sich:

- (14) Wenn (A4) wahr ist, dann wirkt eine Frauenquote gegen old-boys-Netzwerke nur dann, wenn ein Mensch mit dem phänomenologischen Geschlecht eines Mannes auch bisher im Machtinteresse der sozialen Klasse der Männer gehandelt hat – insofern ein old boy ersetzt wird – oder in Zukunft danach handeln wird – insofern kein old boy nachwächst. Da aber alle sozialen Phämonene einer Verteilung folgen und dies nicht die Gleichverteilung ist, stellt jede Quote der Form (F) einen Sexismus dar, der vom Feminismus explizit abgelehnt wird. Stattdessen wirkt eine Quote gegen old-boys-Netzwerke höchstens dann, wenn sich die Quotenfrau nicht von den egoistischen und machtbesessenen old-boys-Netzwerken korrumpieren läßt. Was Frauenquoten daher wirklich selektieren müßten, wären Menschen mit einer bestimmen Einstellung und Geisteshaltung, nicht aber ein phänomenologisches Geschlecht, welches sich damit auf einmal als für die Entstehung von Geschlechterhierarchien völlig nebensächlich erweißt. In diesem Sinne sind Frauenquoten für den angestreben Zweck sogar ungeeignet und verstößen aus genau diesem Grund gegen den Gleichheitsartikel des Grundgesetzes, der es verbietet, Positionen nach politischer Gesinnung zu vergeben.

Wenn (A4) aber falsch ist, dann erzeugt eine Frauenquote gerade erst diejenige Geschlechterhierarchie, die vom Feminismus doch eigentlich abgelehnt wird. Also: Was immer auch mit (A4) los sein mag, wir geraten in nur noch mehr Schwierigkeiten.

Warum wir uns trotzdem so leicht von (A4) blenden lassen, sieht man, wenn man die Suche nach einer Begründung von (A1)-(A3) mal beiseite schiebt und sich den Übergang zwischen dem ptolemaischen und dem kopernikanischen Weltbild ins Gedächnis ruft:

- Das ptolemaische oder auch geozentrische Weltbild favorisiert die sogenannte Epizykeltheorie, nach der die Planeten sich bei ihrer kreisförmigen Bewegung um die Erde auf einer zweiten, kleineren Kreisbahn, dem Epizykel, bewegen. Sie liefert eine rechnerische Vorhersage der Beobachtungsdaten von Planetenbahen im geozentrischen Weltbild von akzeptabler Genauigkeit.

Der Physiker Giovanni Gallavotti hat später gezeigt, daß die Epizykeltheorie der Approximation der tatsächlichen Planetenbahnen im kopernikanischen Weltbild durch Fourier-Reihen äquivalent ist. Doch dieses Beispiel belegt auch eine ganz andere, wesentliche Tatsache:

- (15) Auch gute Vorhersagen durch eine Theorie für ein Beispiel machen die Anwendung dieser Theorie auf das Beispiel noch keineswegs zu einer guten Erklärung für dieses Beispiel. Die Beobachtungsdaten der Planetenbahnen haben hier einfach nichts mit der Annahme zu tun, daß sich die Sonne um die Erde dreht. Denn ob sich die Erde um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde, sieht nun mal genau gleich aus.

Die geozentrische Annahme der Erde als Mittelpunkt aller Bewegungen nennt man aus diesem Grund eine ad hoc-Annahme – eine Annahme, die freilich enorme Konsequenzen nach sich zog. Diese ad-hoc Annahme konnte auch nicht mit empirischen Daten kollidieren, einfach weil sie allein zur deren Vorhersage gebildet wurde. Sie versagte aber letztlich deshalb, weil sie im Gegensatz zum heliozentrischen Weltbild die Wechselwirkung von Massen falsch modellierte:

- Während das geozentrische Weltbildes fälschlicherweise annahm, daß alles Schwere seinem natürlichen Ort, dem Mittelpunkt der Welt, zustrebe, konnte Kopernikus sich bereits Behauptungen über Graviations-eigenschaften von Massen leisten. Newton bestätigte das dann später mit seiner Gravitationstheorie und mit dieser gut bestätigten Theorie war das geozentrische Weltbild inkompatibel und daher historisch hinfällig.

Vergleichen wir dies mit der feministischen Argumentation für Frauenquoten: Aus (13) wissen wir, wie (A4) seine wegen (11) unvermeidliche Rolle in der feministischen Standardargumentation für Frauenquoten ausfüllen will und aus (14), daß (A4) dabei komplett versagt. Wegen (7) wissen wir, daß uns auch (A1)-(A3) nicht die benötigte Wahrheit von (A4) liefert und wegen (15) wissen wir, daß Auszählungsungleichheiten vorauszusagen, einfach nichts mit dem Existenznachweis von supressiven old-boys-Netzwerken zu tun hat.

- (16) Also: (A4) ist offenbar genau so eine ad-hoc Annahme für (F), wie wir sie in (15) für das geozentrische Weltbild kennengelernt haben und kann daher weder eine Erklärung, noch eine Begründung von (A1)-(A3) sein.

Zwar ist es richtig, daß, wenn das Geschlecht bei der Besetzung von Hierarchien die konstitutive Rolle spielt, wir dann auf jeden Fall Auszählungsungleichheiten beobachten werden, aber aus (C1), (C2) und (8) wissen wir bereits, daß Auszählungsungleichheiten selbst in einer perfekt gerechten Gesellschaft vorkommen müssen.

- Doch vielleicht ist (13) ja in Form von (10) trotzdem wahr – irgendwie … teilweise?

Der Grund, warum (A4) einfach nicht aus dem Blick verschwinden will – obwohl nach (16) nun wirklich nichts mehr nachwachsen sollte – ist gewissermaßen die andere Seite des ad-hoc-Annahmen-Status von (A4):

- (17) Wenn wir uns fragen, was wir unter old-boys-Netzwerken verstehen wollen, dann stellen wir fest, daß wir ohne die in (A1)-(A3) genannten Merkmale für die Definition von „old-boys-Netzwerk“ gar nicht auskommen.

Wer also zugibt, daß es – unter der Annahme der Geschlechtergleichheit – Hierarchien in Wirtschaft und Gesellschaft sowie Auszählungsungleichheiten bei Geschlechtern gibt, der gibt auch zu, daß es old-boys-Netzwerke gibt – falls das Geschlecht überhaupt eine Rolle bei der Besetzung der Hierarchien spielt. Und die Fähigkeit zur Voraussage von Auszählungsungleichheiten durch (A4) suggeriert, daß das der Fall ist.

Injeziert man daher (A1)-(A3) in (A4), dann entsteht das, was wirklich mit (A4) innerhalb der feministischen Standardargumentation für Frauenquoten gemeint sein muß – weil sonst der ganze Kram einfach nicht funktioniert:

- (A4′) Obwohl die Geschlechter gleich sind und es daher genug qualifizierte und motivierte Frauen geben muß, gibt es Frauen benachteiligende Auszählungsungleichgewichte, für die die Männer in den Hierarchien die Verantwortung tragen, weil es old-boys-Netzwerke gibt.

Von einer logischen Zirkularität ist das nur minimal verschieden: Paraphrasiert man in (A4′) den Term „Männer“ mit „Angehörige der herrschenden sozialen Geschlechterklasse“ und „Frauen“ mit „Angehörige der konkurrierenden sozialen Geschlechterklasse“, dann bekommt man eine Aussage der Form „Obwohl B, ist A der Fall, weil A.“. Das Ideologische an der feministischen Standardargumentation ist an dieser Stelle unübersehbar: Denn Männer werden in (A4′) in eine patriachalische Geschlechterrolle „hineinparaphrasiert“.

Die bisherige Argumentation beschäftigte sich mit negativem Ergebnis nur mit der Frage, ob es allein auf der Basis von (A1)-(A4) einen Grund gibt, irgendeine Frauenquote einzuführen. Doch was Feministen mit einer Quote der Form (F) wirklich falsch machen, sieht man erst, wenn man einmal probehalber annimmt, man habe eine andere, tragfähigere Begründung für eine Frauenquote gefunden – eine, die nichts mit (A1)-(A4) zu tun hat.

Denn die bisherige Diskussion lieferte für Quoten im Grunde folgende Adäquatheitsbedingungen:

- (E1) Die Idee an Quoten als Mittel eines social engineering besteht darin, die Verteilungsgerechtigkeit zu verbessern. Solange aber alle wirtschaftlichen, sozialen und politischen Merkmale einer Verteilung folgen, wird es immer einzelne Menschen geben, denen Quoten mehr schaden, als nützen. Die Folge ist, daß es zu den Adäqutheitsbedingungen von Quoten gehört, daß sie mit Kompensationen für die von ihnen Benachteiligten verbunden sein müssen.

Wenn man einer Undurchlässigkeit hierarchischer Gesellschaften von unten nach oben nicht hilflos gegenüber stehen will, sind Quoten ein berechtigtes politisches Mittel. Zwar führt das in einzelnen Fällen zu Ungerechtigkeiten, aber sogenannte kompensatorische Quoten sind – gesamtgesellschaftlich gesehen – immer besser als keine Quoten.

- (18) Die richtige Sorte von Argument für oder gegen Quoten besteht daher nicht darin, zu fragen, ob eine bisher vernachlässigte soziale Klasse nun auch mal am Zug ist und profitiert oder die bisherigen Profiteure zurückstecken müssen – wie dies die Feministen tun – sondern darin, daß die Verteilung von Ämtern, Chancen und Ressourcen insgesamt, d.h. bezogen auf alle sozialen Klassen gleichmäßiger wird.

Die zweite Adäquatheitsbedingung lautet klarerweise wie folgt:

- (E2) Quoten der Form (F) verteilen nicht nur Positionen und Ressourcen auf einer vorgegebenen Hierarchiebene um, sondern auch den Zugang zu Chancen – Chancen nicht etwa auf das zur Besetzung freistehende Amt oder die Anstellung, sondern auch auf das, was durch das Amt, die Anstellung erst ermöglicht wird, das, was auf dem Karriereweg nach dem Einnehmen der fraglichen Position folgt. Diesen Konflikt mit der Chancengleichheit muß jede akzeptable Quote vermeiden.

Im Prinzip ist (E2) einfach zu realisieren, da man nur anpassen muß, was quotiert wird: Quotiert werden dürfen nicht die Positionen oder Ressourcen selbst, sondern nur die Bewerbungsplätze um sie. Der Schritt zum Zugang zu den Ressourcen und Positionen, die die Erzeugung weiterer Lebenschancen zur Folge hat, muß weiterhin allein aufgrund eigener Leistung erworben werden.

- (19) Offensichtlich genügt (F) aber weder (E1) noch (E2) und ist damit unabhängig von jeder Begründung durch (A1)-(A4) keine akzeptable Frauenquote.

Quoten, die (E1) und (E2) erfüllen, werden aber in keiner Weise irgendwo oder in den Medien diskutiert. Und an der Tatsache, daß sowas nicht diskutiert wird, kann man auch recht gut ablesen, welche Motive die Diskussion über die Frauenquote de facto dominieren: egoistische und rachsüchtige.

Die Resultate aus der obigen Diskussion von Geschlechterquoten verwerfen auf der einen Seite nicht nur ein für alle Mal alle Geschlechterquoten der Form (F), sie zeigen auch, daß nicht-geschlechtsspezifische Quoten in einer historisch gewachsenen und daher von Ungerechtigkeiten durchzogenen Gesellschaft akzeptable Mittel der Verbesserung hierarchischer Undurchlässigkeiten sein können. Für eine post-gender-Entwicklungsstufe einer Gesellschaft ist das ein wesentliches Ergebnis.

Auf der anderen Seite zeigen die Resultate, daß Feministen ein im Prinzip sinnvolles Werkzeug des social engineering verändert, entstellt und etwas Eigennütziges und argumentativ Unhaltbares daraus gemacht haben, dem sie aber den ursprünglichen Namen gaben. Auf diese Weise wird die moralische Reputation einer sinnvollen politischen Maßnahme unberechtigterweise auf eine lobbyistische Forderung umgeleitet: Selbst wenn Frauen gesellschaftsweit benachteiligt wären, verlangen Feministen via (F) von der Gesellschaft mehr, als ihnen in diesem Fall zustehen würde.

- (20) Ob und inwieweit Frauen gesellschaftsweite Nachteile aufgrund ihres Geschlechtes haben, ist nach Zurückweisung der feministischen Standardargumentation wieder eine offene Frage. Ob es so ist, müssen künftige Statistiken zeigen, denn die Argumentation unter (A1)-(A4) hat gründlich versagt. Geeignete Statistiken dürfen auch nicht einfach Mittelwerte von als statisch angenommenen Verteilungen abfragen, sondern müssen auswerten, wie sich die Entscheidungen einzelner Individuen aus der großen Masse der Geschlechterklassen über die Zeit hin auswirken – oder eben nicht auswirken.

Sollte sich herausstellen, das gesellschaftsweite Nachteile – in feministischem Vokabular: sexistische Strukturen – bestehen, haben die die Verteilungsgerechtigkeit korrigierenden Quoten kompensatorisch zu sein und dürfen nur den Zugang zur Bewerbung um Ämter, Ressourcen und Chancen regeln, nicht aber die Verteilung dieser Güter selbst. Frauenquoten in ihrer gegenwärtigen Form sind daher unbegründet, raffgierig, verletzen die Chancen-gleichheit und machen die Gesellschaft und ihre Wirtschaft nur noch ungerechter und unwirtlicher, als sie es ohnehin schon ist. Für eine Theorie, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Welt besser und menschlicher zu machen, ist das ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis.

Ach … und … by the way: „Zum Schrottplatz der Geschichte geht’s da hinten um’s Eck, liebe Frauenquote.“.

Dieser posts wurde hier rebloggt.

Weiterführnde links zum Thema:

- http://www.cuncti.net/machbar/419-aufruf-an-von-der-quote-betroffene-maenner-und-frauen

- http://karrierebibel.de/warum-frauen-und-manner-gleich-bezahlt-werden-und-dennoch-unterschiedlich-verdienen/

- http://www.atkearney361grad.de/contra-quote-erklaerung-zur-gleichstellungspolitik/

- http://www.forschung-und-lehre.de/wordpress/?p=536

- http://www.atkearney361grad.de/unternehmen-gruenden-statt-frauenquote-fordern/

- http://business.financialpost.com/2013/10/09/quota-system-failing-to-bridge-norways-corporate-gender-gap/

- http://frankfurter-erklaerung.de/2013/11/ex-siemens-chef-die-frauenquote-bringt-unruhe-vielleicht-sogar-feindseligkeit/

- http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304854804579233771920166060

- http://cuncti.net/haltbar/653-die-frauenquote-ein-praxisbericht

- http://newsroom.iza.org/de/2014/07/30/frauenquote-in-norwegen/

„Denn biologische Anlagen verdonnern nicht zu lebenslangen, harten Determinismen für jedes einzelne Individuum in gleicher Weise und in jedem Zeitpunkt, sondern man kann sie ausbauen oder verkümmern lassen: Das Zölibat z.B. mag nicht leicht sein, aber es gibt Leute, die die Ausübung ihres Geschlechtstriebes unterlassen, bis er verkümmert. Und eine ungeschulte Intelligenz leistet bedeutend weniger als sie es nach jahrelanger akademischer Geißelung tut.“

Aus meiner Sicht kein so überzeugendes Argument. Denn auch wenn man den Geschlechtstrieb verkümmern lassen kann macht das Arbeit und Mühe. Die meisten Leute wollen genau dies nicht. Nach deiner Argumentation ist es sozusagen egal wie steil ein Berg ist, man kann ihn ja mit dem passenden Training überwinden. Die Steilheit des Berges führt aber eben dazu, dass viele ihn nicht erklimmen wollen oder lieber um ihn herum gehen.

„Man braucht sich nur vorzustellen, daß die Bewerber um eine Stelle in ihre Entscheidung für eine Bewerbung Präferenzen einfließen lassen, die mit ihrem potentiellen Erfolg auf dieser Stelle nicht das Geringste zu tun haben“

Da fehlt mir die Stellungnahme zu dem wesentlichen Problem in der Quotendebatte: Woher kommen die Präferenzen?

Der Feminismus geht ja davon aus, dass alle Menschen die gleichen Präferenzen haben könnten und nur durch die Gesellschaft und Geschlechterrollen auf bestimmte Präferenzen gedrillt werden. Man redet ihnen sozusagen ein, dass andere Sachen wichtiger sind, zB Mutter sein, während Männer eher „Karrierepräferenzen“ mitgegeben werden.

Mit der Quote sollen diese Rollen aus Sicht des Feminismus aufgebrochen werden, indem mehr Vorbilder installiert werden und Frauen es nicht mehr als ungewöhnlich ansehen, solche Karrierepräferenzen zu haben.

In der Biologie würde man hingegen darauf abstellen, dass Karriere eine Form intrasexueller Konkurrenz unter Männern um Status und Ressourcen ist wie sie bei anderen Primaten, etwa Schimpansen üblich sind und Frauen zudem Präferenzen haben, die ihnen im Schnitt mehr als Männern eine Reduzierung von Karriere zugunsten der Familie nahelegen (beispielsweise erhöht Östrogen die Anfälligkeit für das Kindchenschema.

„Da fehlt mir die Stellungnahme zu dem wesentlichen Problem in der Quotendebatte: Woher kommen die Präferenzen?“

Du hast recht, das diskutiere ich gar nicht. In diesem post geht es nur um die Frage „Was kann woraus geschlossen werden – und zwar zu recht?“.

Die Wahrheit irgendwelcher Prämissen („Ja, sind die Frauen denn überhaupt so opferbereit für ihre Karriere wie die Männer?“) lasse ich außen vor, weil das meiner Ansicht nach eine ganz andere Diskussion ist.

„Der Feminismus geht ja davon aus, dass alle Menschen die gleichen Präferenzen haben könnten und nur durch die Gesellschaft und Geschlechterrollen auf bestimmte Präferenzen gedrillt werden.“

Ja, stimmt. Das gilt vor allem die die Feminismen der zweiten Welle.

„Mit der Quote sollen diese Rollen aus Sicht des Feminismus aufgebrochen werden, indem mehr Vorbilder installiert werden und Frauen es nicht mehr als ungewöhnlich ansehen, solche Karrierepräferenzen zu haben.“

Da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde auch sagen, daß auch das mit Frauenquoten intendiert ist, aber die tiefere Motivation scheint mir eher darin zu liegen, daß die Herrschaft in einer Gesellschaft gleich aufgeteilt wird – und zwar durch die Besetzung von Machtstrukturen, wie z.B. Politik, Medien oder Führungspositionen in der Wirtschaft. Daher redet auch kein Feministen für eine Quoten bei Strassenalphaltierern, weil diese Positionen nicht mit Macht verknüpft sind.

„In der Biologie würde man hingegen darauf abstellen, dass Karriere eine Form intrasexueller Konkurrenz unter Männern um Status und Ressourcen ist wie sie bei anderen Primaten, etwa Schimpansen üblich sind und Frauen zudem Präferenzen haben, die ihnen im Schnitt mehr als Männern eine Reduzierung von Karriere zugunsten der Familie nahelegen (beispielsweise erhöht Östrogen die Anfälligkeit für das Kindchenschema).“

Nehmen wir einmal an, daß deine obige Behauptung 100% richtig ist. Meine Vermutung ist, daß das den Feminismus überhaupt nicht irritiert. Natürlich irritiert das viele Feministen in der Praxis, einfach weil ihnen selbst gar nicht klar ist, was die Theorie, die sie vertreten, eigentlich aussagt. Aber im Grunde genommen, ist diese Diskussion für den Feminismus nebensächlich. Feminismus will Herrschaft zerschlagen und die Anzahl der dafür benötigten Frauen geht ihm ebenso am Arsch vorbei wie ein unfairer Auswahlprozeß bei der Besetzung von Führungspositionen. Feminismen könnten meiner Einschätzung nach so argumentieren: „Ja, ok, viele Frauen haben keinen Bock auf Karrierestress, aber trotzdem müssen sie befreit werden, indem Hierarchien paritätisch besetzt werden. Und wenn man dafür keine Frauen findet, dann muß man sie eben suchen, es gibt schon genug ausreichend Qualitfizierte.“.

In meinen Augen ist das ganze Drama um Biologismus und Essentialismus irrelevant. Feministen benutzen zwar im Moment die Gleichheit, um Ungleichbehandlung zu erschließen, aber würdest du zusammen mit Biologen Geschlechterungleichheit nachweisen, dann würden sich Feministen einfach eine andere Argumentation für ihre Unterdrückungsbehauptungen suchen und der ganze Scheiß würde von vorne losgehen.

[…] Das ist jedoch unnötig, da wir hier bereits zeigen konnten, daß man für verteilte Variable von geschlechtlichen Ungleichheiten z.B. […]

[…] mir als erstes einfällt, sind diejenigen Hierarchien, in die der Feminismus per gesetzlicher Frauenquote hinein will, um die Macht zwischen den Geschlechtern in einer Marktwirtschaft gleich zu verteilen. […]

[…] für alle Geschlechter erfordere. Doch abgesehen davon, daß diese Antwort für die Frauenquote falsch und für den gender pay gap widerlegt ist, ist sie auch insofern inkonsistent, als Feministen das […]